Изменения по типу Модик (MCh) — патологические изменения в костном мозге и концевых пластинах позвонков в виде отека костного мозга, жировой дегенерации или остеосклероза, которые выявляются при высокопольной магнитно-резонансной томографии (МРТ). Ведущим в клинической картине заболевания является стойкий болевой синдром в спине различной степени выраженности, который часто вызывает трудности в интерпретации клинических данных, оценке данных МРТ и лечении. В данной статье представлены основные современные сведения патогенеза, классификации, клинических проявлений и лечения MCh по данным отечественной и зарубежной литературы, а также собственный взгляд на остеогенный механизм патогенеза и лечение внутрикостными блокадами данной патологии.

ИЗМИНЕНИЯ ПО МОДИК

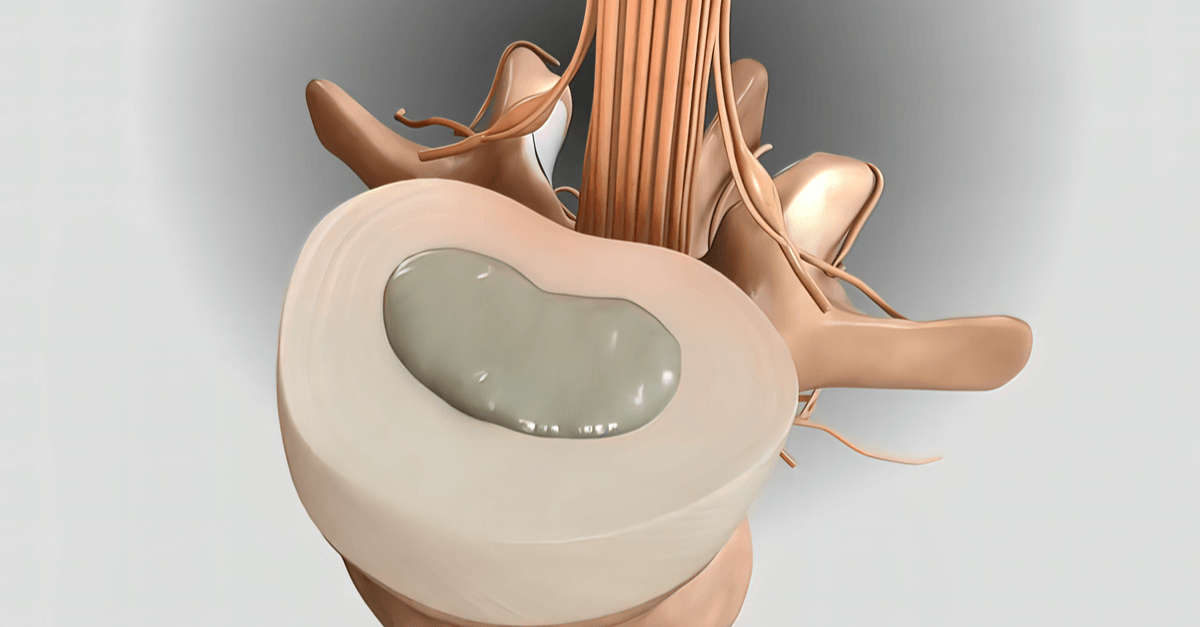

Изменения Modic в поясничной области относятся к внутренней структуре позвоночных дисков. Они характеризуются изменениями в костной ткани около позвонка и обычно встречаются у пациентов с хронической болью в спине. Изменения по Modic в пояснице - это визуальные изменения, обнаруживаемые на магнитно-резонансной томографии (МРТ) позвоночника.Изменения по Modic в пояснице могут связываться с болевыми симптомами, такими как хроническая боль в пояснице. Однако, не все люди с такими изменениями по Modic испытывают болевой синдром, и наоборот, болевые симптомы также могут быть связаны с другими причинами. Поэтому для точного диагноза и плана лечения рекомендуется обратиться к врачу-специалисту, такому как ортопед, невролог или ревматолог, для проведения подробного обследования и получения рекомендаций по лечению.

Изменения Modic были классифицированы на три типа (Modic I, Modic II и Modic III), каждый из которых представляет собой различные варианты изменений костной ткани

- Изменения Modic I: в этом типе изменений наблюдается воспаление в костной ткани, которое может быть связано с инфекцией. Это приводит к утолщению и охрянению костной ткани, и это состояние может быть связано с повышенным риском развития хронической боли в спине. Лечение изменений Modic I может включать антибиотическую терапию, физическую терапию и управление болевыми симптомами.

- Изменения Modic II: в этом типе изменений наблюдается дегенерация ядра позвонка, что приводит к изменению структуры ядра и воздействию на близлежащую костную ткань. Характерной чертой является изъязвление костной структуры с образованием кистозных полостей. Это состояние может вызывать хроническую боль в спине. Лечение изменений Modic II может включать физиотерапию, медикаментозную терапию для управления боли и инъекции в позвоночной диск (например, эпидуральная инъекция).

- Изменения Modic III: в этом типе изменений наблюдается замещение костной ткани соединительной тканью или жировой тканью. Эти изменения связаны с деформациями позвоночных дисков и встречаются у пациентов с сильной дегенерацией диска. Лечение изменений Modic III направлено на управление болевыми симптомами через физиотерапию и улучшение поддержки спины.

Вот возможные причины появления изменений по Modic:

1. Modic I:- Инфекция: иногда бактериальные инфекции, такие как остеомиелит, могут вызвать воспалительный процесс в костной ткани и привести к изменениям Modic I.

- Воспаление: воспаление связанное с дегенеративными изменениями позвоночника, такими как диски грыжи или дегенеративные изменения в суставах, также может вызывать изменения Modic I.

2. Modic II:

- Дегенеративные изменения в межпозвоночных дисках: долговременная нагрузка и старение межпозвоночных дисков может привести к изменениям в составе и структуре костной ткани и вызвать изменение Modic II.

- Переломы сжатия: переломы позвонков, обычно связанные с остеопорозом или травмой, могут вызывать долгосрочные изменения в костной ткани, приводящие к изменению Modic II.

3. Modic III:

- Длительная дегенерация позвоночника: Modic III обычно связаны с продолжительной дегенерацией позвоночника, вызванной старением и дегенеративными изменениями в позвоночнике.

Важно отметить, что конкретные причины изменений по Modic могут варьироваться от пациента к пациенту, и точное определение причины может быть определено только после выполнения соответствующего медицинского обследования и консультации с врачом или специалистом. Важно помнить, что диагноз и лечение изменений Modic должны осуществляться специалистом, таким как врач-ортопед или ревматолог, на основе клинического обследования, образовательных данных и дополнительных медицинских исследований (например, МРТ). Консультация со специалистом позволит получить точный диагноз и рекомендации по лечению в каждом конкретном случае.